詩三百思無邪:蘇東坡從1句佛語領悟到的境界

詩三百思無邪的典故出自《論語》,意思是文學作品應當思想純潔,孔子以此勉勵門徒秉持真誠的情感,本文分享蘇東坡如何以此領悟到1句佛語的境界。

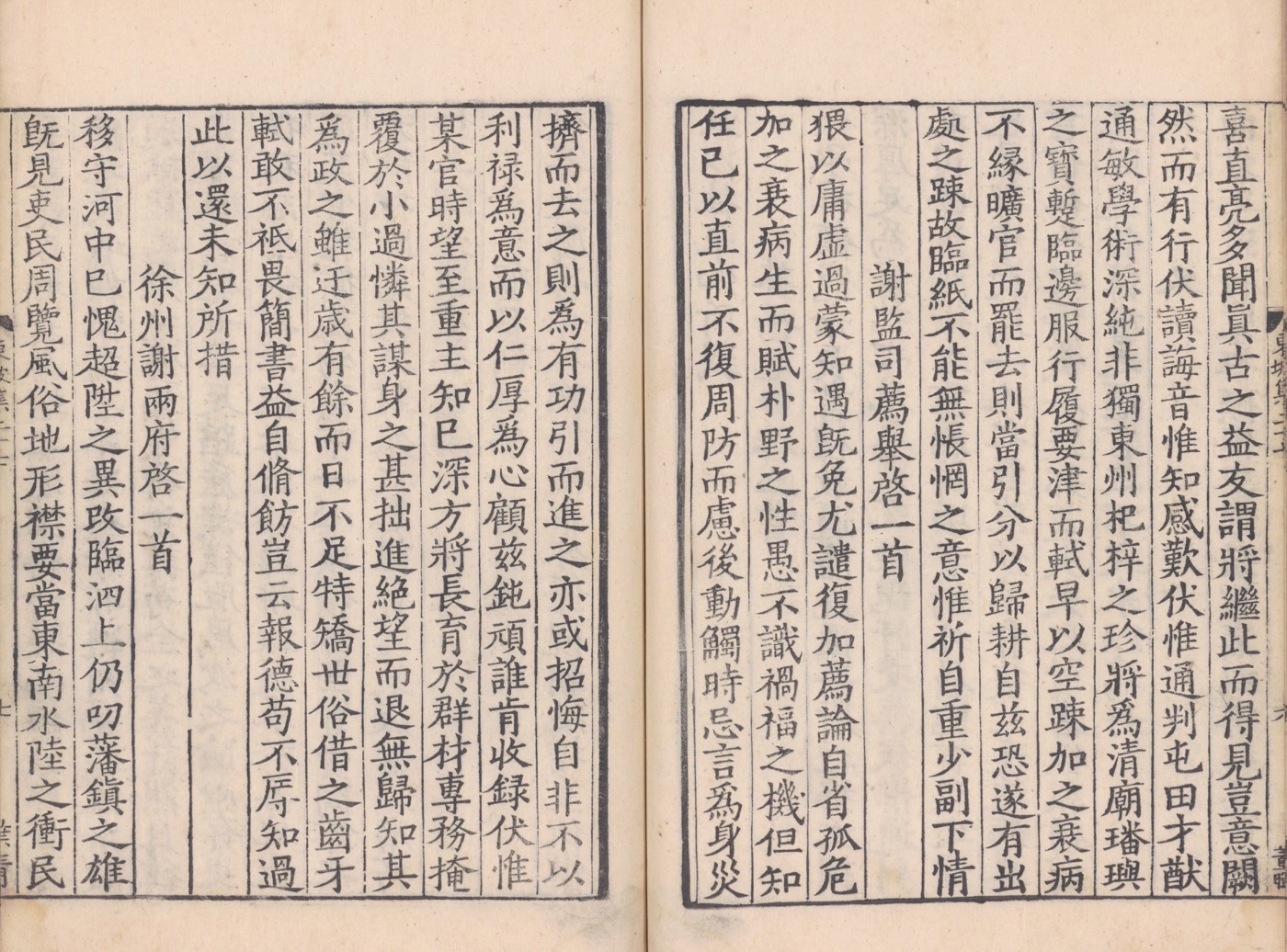

《虔州崇慶禪院新經藏記》

如來得阿耨多羅三藐三菩提,曰:「以無所得故而得。」舍利弗得阿羅漢道,亦曰:「以無所得故而得。」如來與舍利弗若是同乎?曰:何獨舍利弗,至於百工賤技,承蜩意鉤,履狶畫墁,未有不同者。夫論道之大小,雖至於大菩薩,其視如來,猶若天淵然,及其以無所得故而得,則承蜩意鉤,履狶畫墁,未有不與如來同者也。以吾之所知,推至其所不知,嬰兒生而導之言,稍長而教之書,日必至於忘聲而後能言,手心至於忘筆而後能書,此吾之所知也。口不能忘聲,則語言難於屬文,手不能忘筆,則字畫難於刻琱。及其相忘之至也,則形容心術,酧酢萬物之變,忽焉而不自知也。自不能者而觀之,其神智妙達,不旣超然與如來同乎!故《金剛經》曰:一切賢聖,皆以無為法,而有差別。以是為技,則技疑神,以是為道,則道疑聖。古之人與人皆學,而獨至於是,其必有道矣。

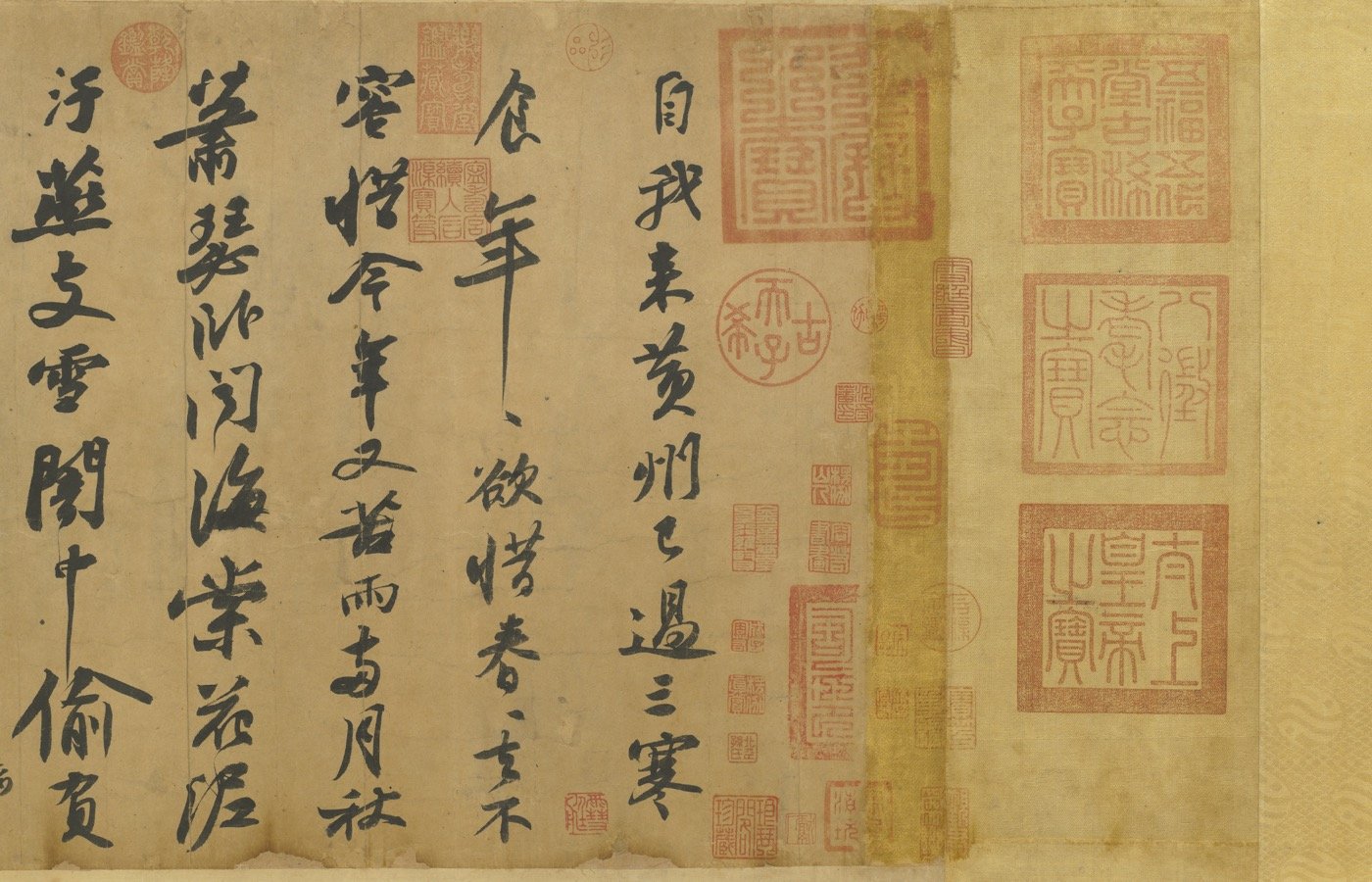

吾非學佛者,不知者所自入,獨聞之孔子曰:「《詩》三百,一言以蔽之,曰:思無邪。」夫有思皆邪也,善惡同而無思,則土木也,云何能使有思而無邪,無思而非土木乎!嗚呼,吾老矣,安得數年之暇,託於佛僧之宇,盡發其書,以無所思心會如來意,庶幾於無所得故而得者。謫居惠州,終歲無事,宜若得行其志。而州之僧舍無所謂經藏者,獨榜其所居室曰思無邪齊,而銘之致其志焉。

始吾南遷,過虔州,與通守奉議郎俞君括游。一日,訪廉泉,入崇慶院,觀寶輸藏。君曰:「是於江南壯麗為第一,其費二千餘萬,前長老曇秀始作之,幾於成而寂。今長老惟湜嗣成之。奔走三老之間,勸導經營,銖積寸累十有六年而成者,僧知錫也。子能愍此三士之勞,為一言記之乎?」蓋吾心許之。俞君愽學能文,敏於從政,而恬於進取。數與吾書,欲棄官相從學道。自虔罷歸,道病卒於廬陵。虔之士民,有巷器者,吾亦為出涕。故作此文以遺湜、錫,並論孔子思無邪之意,與吾有志無書之歎,使刻於石,且與俞君結未來之因乎?

紹聖二年五月二十七日記

(原文可參照維基文庫:虔州崇慶禪院新經藏記)

詩三百思無邪

蘇東坡這篇文章一開始提出他對佛法「阿耨多羅三藐三菩提」的疑惑,無所得究竟是什麼意思?然後大文豪信手拈來一連串堆疊辭句,從小孩子學講話寫字開始,忘了怎麼發聲就會講話,忘了怎麼拿筆就會寫字,這麼說來,一切真正的得皆是到了無所得的境界,「及其相忘之至也」,於是以《金剛經》作為第一段結語:「一切賢聖,皆以無為法,而有差別。」

第二大段開頭蘇東坡乾脆自認不是學佛者,讀書人從小唸四書五經,因此引用熟悉《論語》提出「詩三百,一言以蔽之,曰:思無邪。」認為有思必有邪,人無土木,怎麼可能思無邪。接著話峰一轉,說自己老了,既然當作謫居惠州,無力再與這個世界拼搏,乾脆一心歸佛,好好參悟無所得和思無邪的道理。到了文章最後一大段,書寫幾項自己跟朋友的往事,到最後以一個揚起的小問句結尾。

三藐三菩提境界

整篇文章夾議夾敍,在議論點上,沒有完整的論述脈絡,在敘述面上,信筆寫來散漫帶過。贊贊小屋本來想藉此瞭解蘇東坡對於佛教思想的論述,老實說並沒有因此有所增益。

如果這篇文章是別人寫的,可能早早扔了,沒有閱讀價值不高。但末尾的「紹聖二年五月二十七日記」其實還缺了兩個,若加上蘇軾這個名字,文章氣勢全然不同,他可是寫出水調歌頭的大文豪,作詞能力千古第一。

於是轉念一想,佛法的無所得與詩經的思無邪,一山比一山高,似乎跟蘇東坡文學作品是同樣境界。佛陀說法,萬事皆空,諸法皆相,每件事物都能說出一個獅子吼的道理。詩經三百,每篇都是經典絕筆,每一首詩都是思無邪的典雅文學。而在蘇東坡的筆下,每一首詞、每篇散文、字字句句皆是珠璣,都會收錄在蘇東坡全集中,隨時有可能被哪個中文系教授或是文學愛好者翻閱研習,何謂三藐三菩提,境界之高,「未有不與如來同者也」。

贊贊小屋讀書的好處:

莊子的人生哲學、地藏經全文、笛卡兒演繹法、蘇東坡人生態度、西遊記線上看、封神演義線上看、白蛇傳小說線上看、妙法蓮華經功效。