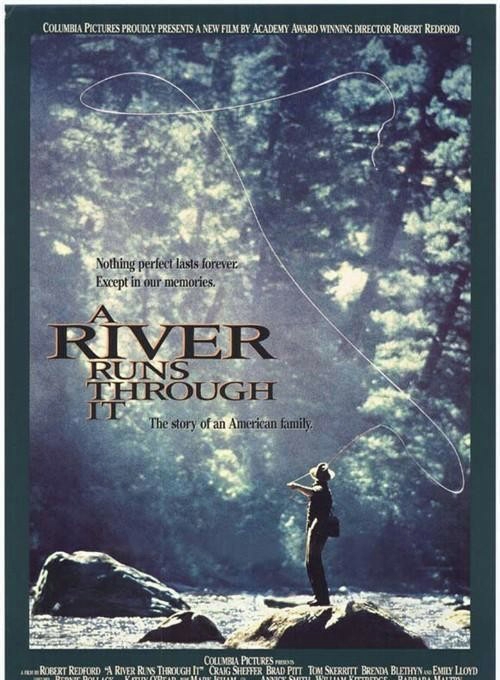

《大河戀》A River Runs Through It

無論在人生哪個階段,三十歲、四十歲、五十歲,如果閉上眼睛,回憶那如同一張白紙的童年,一定有些東西始終在那,未曾為時光所磨滅,永遠在故鄉閃耀著光芒。如果哪天興致一來,書寫屬於自己的回憶錄,找到了好久不見的自動鉛筆,裝填0.5mm筆芯,落筆第一章童年往事想寫甚麼?是在空地上划粉筆跳房子、是在學校泥地上挖洞玩五虎彈珠、還是橡皮圈跳高、釣青蛙抓蝴蝶?

這個問題之於諾曼麥克林(Norman Maclean)相對簡單,這位20世紀初美國芝加哥的文學教授,從小在蒙大拿(Montana)一條大河旁的寧靜鄉村長大,童年對他而言,是在那條大河甩竿釣魚,父親弟弟對他而言,是在那條大河一起甩竿釣魚,晚年所有摯愛逝世之後,他時常一個人待在那條家族之河:「大黑腳河」(the Big Blackfoot),在未曾改變的潺潺溪水中聆聽歲月的聲音,於是完成一本自傳體小說,後來勞勃瑞福(Robert Redford)將這本小說改編成電影:《大河戀》。

寫作在本質上終究孤獨,文學教授一生再怎麼精彩,不會是刺激的電影題材。導演以樸實簡潔的攝影鏡頭,娓娓道來每個人都經歷過的故事,在諾曼人生的每個轉折點:童年遊玩、長大成人、畢業返鄉、離家就業,兄弟父子們回到大黑腳河,那些溪谷中拋線甩竿的唯美畫面,彌補先天情節上的不足。十年之後再提起這部電影,我也許想不起那段冒險漂流、絕對會忘記酒吧里跳舞、更不用說諾曼女朋友那奇怪的一家人,即使這些都不復記憶了,但我想布萊德彼特佇立於河邊甩竿拋線的經典畫面,一定會隨著那幅經典海報浮現在我眼前。

「拋線是一種藝術,以四分拍子詮釋,在十點鐘和兩點鐘之間……」

電影透過大黑腳河捕捉蒙大拿之美,作家透過大腳黑河追憶早逝弟弟的風采。導演非常精准地以幾場河邊釣魚的橋段,完美刻畫出保羅狂放不羈的瀟灑:跳脫父親四分拍子的節奏、發展出獨到的水平拋影法、到最後釣到也許是有史以來最大的一條鮭魚。電影里最經典唯美的畫面停留在這裡、最憾動人心的高潮安排在這裡、最深刻難以忘懷的情感也在這裡,如果不是布萊德彼特飾演保羅,這部電影必定會失去靈魂,好萊塢電影這麼多年了,看過無數英俊風流的著名男演員,要我選,沒有人可取代布萊德彼特演出這個角色。

年輕時候一場湍流上的冒險犯難,第一次讓諾曼感覺到弟弟身上那股難以駕馴的野性,這股野性無可逾越地隔離兩兄弟,甚至毀掉了保羅自己。諾曼永遠無法理解弟弟為何必須得染上賭博惡習,可是即使如此,於諾曼和父親的眼中,保羅仍然是個臻於完美的假蠅釣魚高手、是個藝術家。這裡面蘊涵的情感雖然委婉含蓄,可是卻深刻而難解。年紀越大,越發現現實生活中的親人大多與此類似,很多事情很多地方只能輕輕碰觸,無法理解也無法跨越。

這部電影由文學作家的自傳改編,裡面很多雋永的台詞,而且很多還帶有宗教虔誠的寓意,我最喜歡電影結尾父親授道的一句話:「我們仍然可以全心全意地愛親人,即使沒有辦法完全地理解他們。」電影裡那個美國傳統的家庭,雖然存在著一些沈默無解的心結,可是每個人都以自己的方式在付出:父母永遠在老家守候、諾曼一直願意伸手友善的雙手、而表面上堅強放蕩的保羅,始終留在蒙大拿精進釣魚技術,這個對於肅穆莊嚴的牧師父親而言,不正是最溫暖的回報。

電影一開始說,在諾曼家裡宗教和釣魚沒有明顯的界線,看到最後,年邁作家回到大黑腳河釣魚,在那些充滿詩意和人生智慧的旁白中,我突然領悟到牧師授道的寓意是雙重的,一方面是西方的基督教思想,敬畏上帝,世人永遠不可能理解上帝,可是仍然應該無私全心地摯愛上帝,另一方面則是東方的老莊哲學,崇尚自然,大黑腳河岩石中所蘊藏的文字永遠無法理解,可是大人小孩仍然喜歡親近這條河流,以一輩子的時間親近。

A River Runs Through It.