巴哈的故事:西洋音樂之父的3個必讀人生啟示

巴哈的故事是信仰與音樂的傳奇篇章,透過西洋音樂之父的3個必讀人生啟示,不只是音符旋律,更是信念譜出的生命樂章,啟發每個努力尋找方向的人。

一、追尋與朝聖之旅

古典音樂有許多著名的音樂家,其中巴哈被尊稱為西洋音樂之父。瞭解巴哈的一生的過程,應該會認同那是信仰與音樂交織的漫長旅程。它從一位孤兒成長為宮廷樂長,再成為影響後世數百年的音樂巨匠。它創作了無數傑作,也經歷了榮耀與失落。然而,在這眾多故事之中,有一段特別具有象徵意義的經歷——那是它年輕時為追尋音樂真諦所踏上的「徒步朝聖」之旅,一場橫跨四百公里、燃燒青春與信念的傳奇。

這段關於巴哈「徒步朝聖」的故事,是巴哈早年生涯中最能體現他對音樂癡迷與執著的篇章。

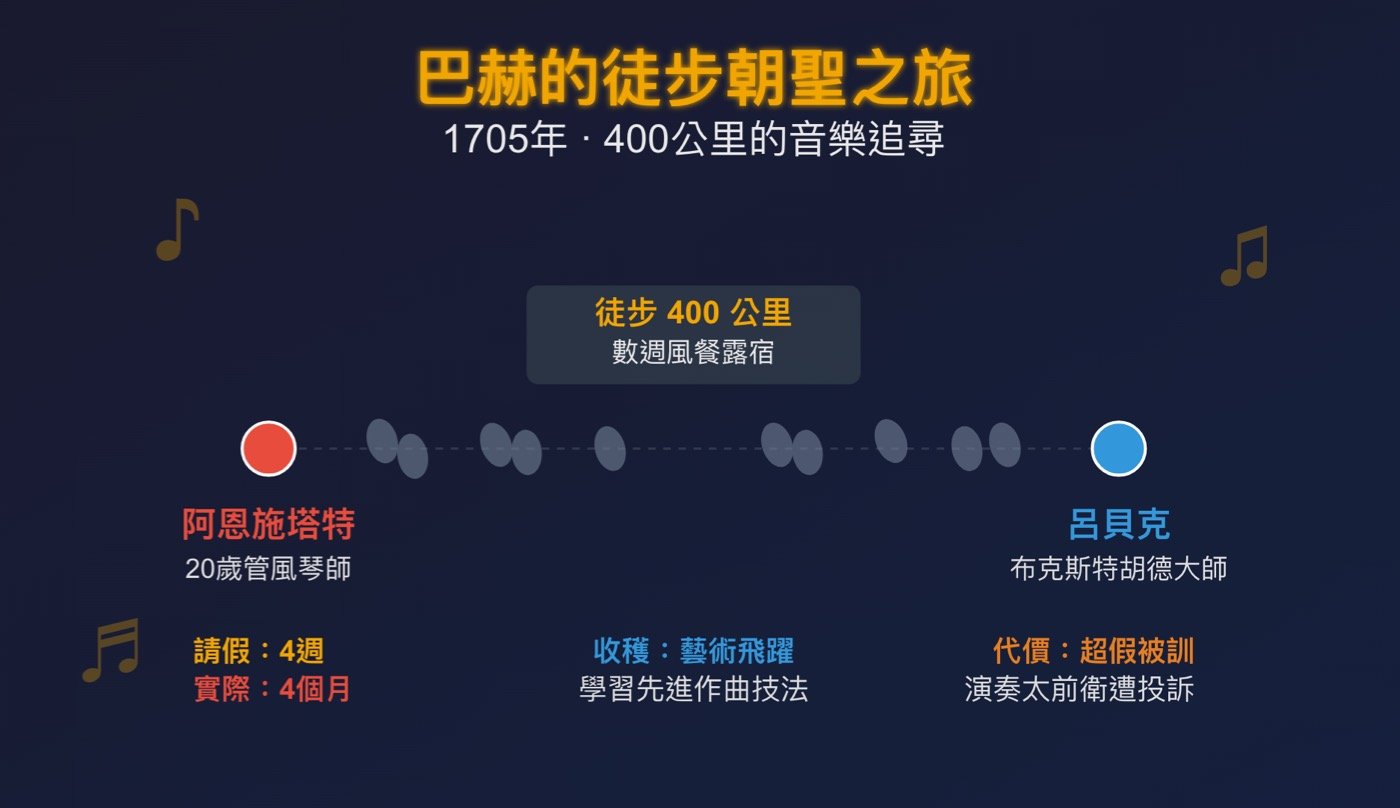

1705年,年僅二十歲的巴哈在阿恩施塔特教堂擔任管風琴師。彼時的北德音樂界群星璀璨,而呂貝克的布克斯特胡德則是最耀眼的一位。它的管風琴技巧與宗教音樂被譽為「神之藝術」,其主持的「黃昏音樂會」吸引了無數年輕音樂家前來朝聖。對巴哈而言,那是一場無法抗拒的召喚。

從阿恩施塔特到呂貝克,約四百公里。十八世紀的德國,這樣的距離意味著要穿越森林與風雪。家境並不寬裕的巴哈選擇徒步上路,只為能親耳聽見大師的演奏。他或許沒有充足的糧食,也沒有旅費,但有著音樂家心中最炙熱的信念。

巴哈想要的,不僅是學習技法,更是尋找靈魂的方向。有人說,這趟旅程就像朝聖者奔向神聖之地,它走的每一步都在接近自己的命運。

後來,巴哈在呂貝克停留了將近四個月——遠超原定的四週假期。他沉浸在布克斯特胡德的音樂中,參與「黃昏音樂會」,近距離向大師請益,並吸收來自歐洲各地的音樂新風。

那段日子,對巴哈而言,是心靈與藝術的洗禮,他學會了讓音樂有戲劇的張力,也學會讓信仰化為旋律。布克斯特胡德的自由即興與結構思維,成為巴哈後來風格的核心。

然而,當巴哈回到阿恩施塔特後,等待他的並非讚賞,而是指控。教會抱怨他「超假三個月」、「排練不力」、「在唱詩班混入陌生姑娘」,甚至批評巴哈的前奏曲太長、太奇怪。

事實上,那些被視為「奇怪」的部分,正是巴哈從呂貝克帶回的創新靈感。巴哈已不再是出發前的青年,他的音樂境界早已超越了這座小城。

這場徒步之行,是巴哈人生中最重要的自我突破——以信仰與堅持打破地域與傳統的界限,成為真正的藝術探索者。這趟旅程,既是身體的跋涉,更是靈魂的升華。

從此以後,巴哈不再只是教堂的樂師,而是注定要以音樂改變世界的那個人。

二、高效多產音樂家

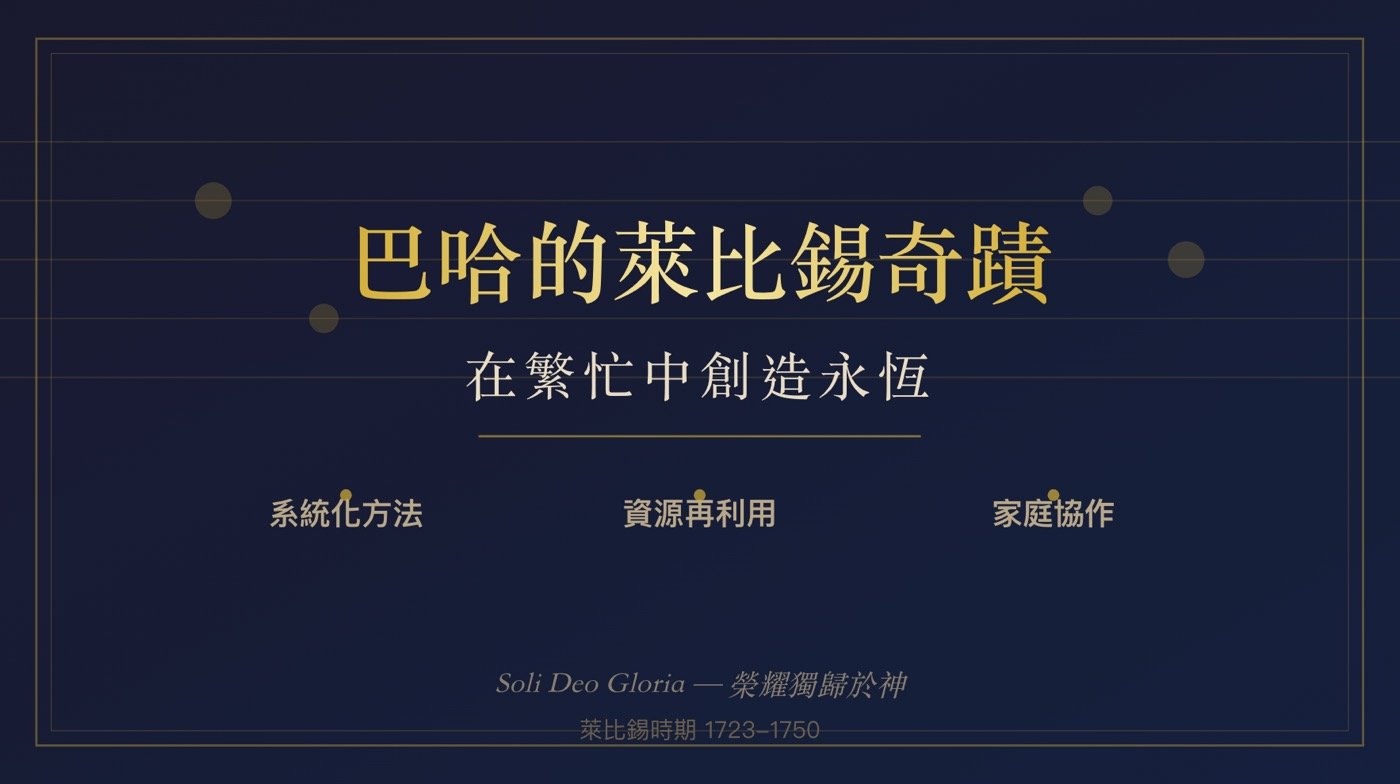

在約翰·塞巴斯汀·巴哈(德語:Johann Sebastian Bach)的一生中,萊比錫時期是最艱難也最輝煌的階段。自1723年擔任聖多馬教堂樂長起,他不僅要負責四座教堂的音樂,還得教學、管理合唱團與學生,甚至撰寫教材、監督演出。這樣的工作量,幾乎相當於現代人同時兼三份職。更令人驚訝的是,在這樣的重壓之下,他卻創作了近三百部清唱劇、受難曲、神劇與彌撒,為西方音樂史樹立了無法超越的高峰。

要理解巴哈如何在繁忙中創造奇蹟,首先要看到它驚人的紀律與系統化方法。它不像浪漫派作曲家依賴靈感爆發,而更像一位嚴謹的工匠,擁有完整的「音樂生產線」。它會提前規劃一年禮拜主題,分配創作時間,甚至建立固定流程:構思旋律、改編素材、安排抄譜與排練。它懂得把龐大的創作任務拆解成可執行的步驟,用有序的節奏取代混亂的靈感。

此外,巴哈還是資源再利用的高手。它經常將早期作品重新編曲、擴充,變成新的清唱劇或宗教樂章。《聖誕神劇》中的許多段落,其實來自它為貴族慶典創作的世俗清唱劇。這種「拼圖式創作」並非偷懶,而是一種藝術智慧——它能在不同語境中重新賦予音樂生命,讓旋律延展出新的靈魂。

而支撐這一切的,是它的家庭與教學。巴哈的家就像一座音樂工坊,妻子安娜·瑪格達萊娜抄譜、演唱,兒子們則是學徒與助手。學生的訓練同時成為創作實驗的舞台,它把《平均律鋼琴曲集》《創意曲》《交響曲》等教材寫得如同藝術品,讓學習與創作融為一體。

在巴哈眼中,音樂不只是職責,而是信仰的延伸。它以嚴謹的紀律、清晰的系統與深厚的靈魂,將日常的繁瑣轉化為通往永恆的旋律。當它在譜尾寫下「Soli Deo Gloria」(榮耀獨歸於神)時,那不僅是信念,更是它在有限人生中創造無限的見證。

三、巴哈的故事啟發

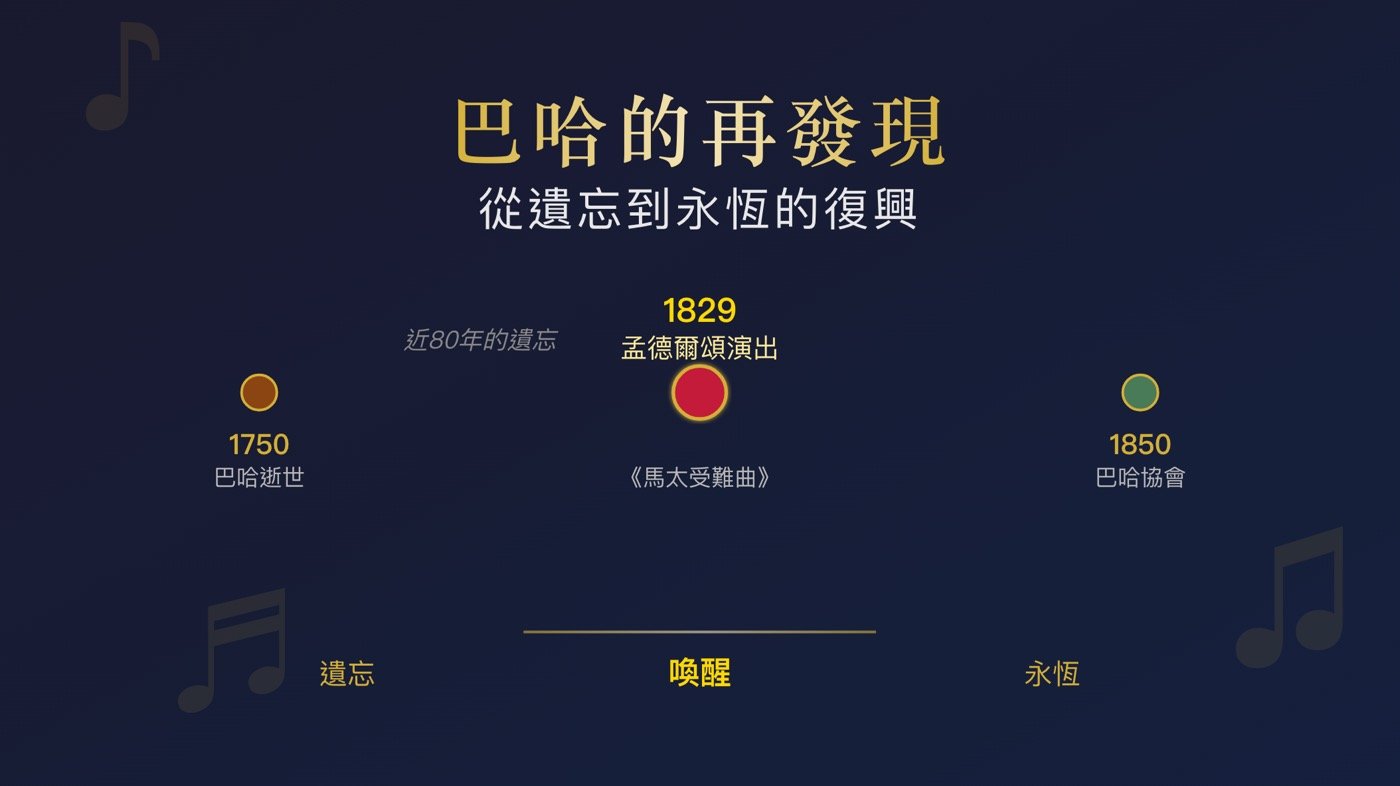

巴哈的故事啟發是音樂史上少有的事件,很少音樂家像巴哈那樣,在死後被遺忘近一個世紀,卻又被一場年輕天才發起的演出重新點燃。這段「巴哈復興」的故事,不僅是一場音樂革命,更是文化記憶被重新喚醒的奇蹟。

1750年巴哈逝世後,巴洛克複調音樂漸漸讓位於古典主義的旋律風格。那個講究清晰、明快與優雅的時代,覺得巴哈的音樂太嚴肅、太學院。加上他的作品多為教會禮拜所用,未曾廣泛出版,他很快被歸類為「過去的宗教匠人」,只剩管風琴演奏家們記得他的名字。

1829年,20歲的孟德爾頌偶然接觸到《馬太受難曲》的手稿,立刻被震撼。他決定要讓全世界聽見這部巨作。儘管師長與社會輿論都認為太「古老」,他仍親自改編、排練,動員龐大的合唱團與樂隊。3月11日,柏林歌唱學院的舞台上,《馬太受難曲》重生。觀眾感動落淚,門票銷售一空,甚至在巴哈誕辰那天加演。那一夜,沉睡近八十年的音樂巨人被喚醒。

孟德爾頌的成功引發了連鎖效應。舒曼、布拉姆斯等作曲家紛紛加入推廣,學者們開始研究巴哈的手稿。1850年,「巴哈協會」成立,致力於編纂完整的巴哈全集,歷時半個世紀才完成。這套全集讓全世界的音樂家第一次能系統地接觸他的作品,也奠定了他在音樂史的核心地位。

此後,《平均律鋼琴曲集》《賦格的藝術》等成為音樂教育的基礎教材,受難曲與彌撒則成為音樂廳的長青曲目。浪漫派大師們從他身上學習結構與精神,蕭邦、布拉姆斯、華格納皆視他為典範。

巴哈的復興,不只是名譽的回歸,而是整個音樂文明重新找回根的過程。孟德爾頌用熱情與遠見,讓世人再次聽見那份「榮耀歸於神」的光芒。若沒有這場再發現,我們今日或許無法如此深刻地理解音樂之所以為藝術的本質。

從音樂家得到人生啟示

巴哈的一生,用音符寫下信仰、紀律與永恆。從青年時的徒步朝聖,到萊比錫歲月的勤奮創作,再到死後被重新發現的奇蹟,這三段故事雖然源於音樂,卻早已超越旋律本身。它提醒我們,真正的藝術,是關於堅持與信念的修行,也是在人生的風雪與靜默中,尋找屬於自己的和聲。

贊贊小屋推薦那些好聽的音樂:

好聽的國語歌曲、炒熱氣氛的台語歌、自學鋼琴心得、古典音樂名曲、巴哈音樂、舒曼代表作、柴可夫斯基代表作。