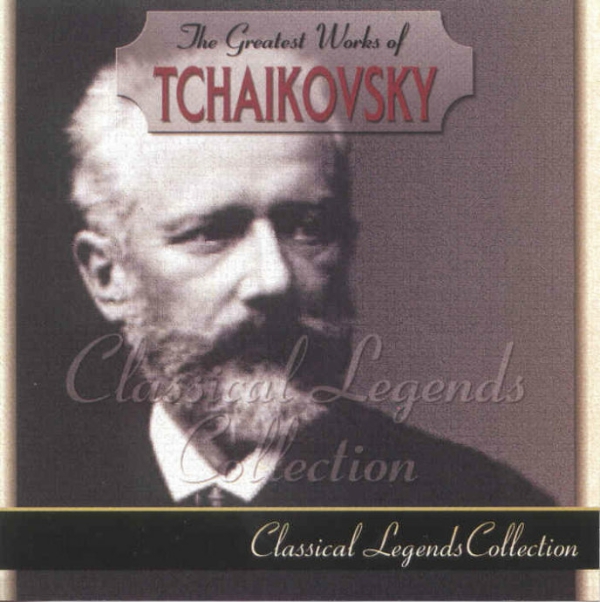

柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲:名曲心得與背景

柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲是1875年創作完成的名曲,當初首演不久即獲得了成功,後來更成為入門古典音樂的必聽曲目,也是浪漫主義樂派代表作之一。

柴可夫斯基《第一號鋼琴協奏曲》,第一樂章由法國號所帶出的降b小調開場白,狂風吹起、氣勢磅礡,接下來鋼琴和提琴樂器奮力地開展,打開了垂天之門,放眼望去是金碧耀眼的宮殿,極其燦爛、極其輝煌,如同李白的詩句所描繪的:「黃河之水天上來,奔流到海不復返。」短短的幾分鐘,如此簡單的旋律,自從它19世紀首演以來,在世界上每個有音樂廳的角落,一再地帶給聽眾震撼。

比較可惜的是,這個第一樂章的長度有23分鐘,但是這一段旋律,除了一開始奔放了五分鐘之後,沒有再出現過。開展部、再現部,在每一個小樂段結束之後,我總是期待著法國號再次響起,驚濤裂浪,再一次卷起千堆雪。但是,總是一次又一次的失望。

浪漫樂派、國民樂派,都是如此嗎?這個樂段如果到了貝多芬手中,是不是能夠稍加修改,結構嚴謹地、不斷推陳出新地,一次又一次帶來驚喜。

貝多芬會怎麼改不知道,但柴可夫斯基本人,一定是不同意任何人予以修改。因為他自己寫完這首協奏曲,獻給當時莫斯科音樂學院的院長:鋼琴家魯賓斯坦,結果被批評的一無是處,還建議柴可夫斯基拿回去全部修改,不然,他是不會彈奏這首曲子的,柴可夫斯基的回應:「我任何一個音符也不修改。」

的確是任何音符都不用修改,因為後來,柴可夫斯基將這首曲子拿到美國波士頓首演,在波士頓、紐約、在後來的莫斯科,都引起廣大回響,深受世人喜愛,直到如今。

後記:根據歷史考證,柴可夫斯基應該有改動過此曲,現在聽到的,並非原始初稿。

發佈日期:2015-04-14

貝多芬《月光奏鳴曲》:聽見諸葛亮的淡泊明志

貝多芬的升c小調第十四鋼琴奏鳴曲,第一樂章一開始,鋼琴彈奏出四小節十六個連綴不斷的三連音,每個聽到這段音樂的人,都不由得屏息凝神,被樂曲所鋪陳出的神秘氣氛所渲染,寧靜深邃的大海,月亮剛從海平面升起,一剎那間,皎潔的月光灑滿整個海面,每個人都知道,這首曲子就叫做——《月光奏鳴曲》。

我在聆聽的時候,也許是既有的印像,腦海中一開始浮現的,也是海上明月的情景,但是過了不久,有一句話從我的心中響起:「非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。」

寫這句話的人,是中國歷史上人生歷程最為豐富的宰相:諸葛亮。

「臣本布衣,躬耕南陽,苟全性命於亂世,不求聞達於諸侯。」

諸葛亮三歲的時候母親病逝,八歲喪父,他和弟弟投靠叔父諸葛玄,但是亂世生存不易,後來叔父也過世了。諸葛亮再次帶著弟弟,到荊州投靠劉表,17歲的時候,開始在南陽草廬晴耕雨讀,直到十年後,劉備三顧茅廬。

在這十年的晴耕雨讀,一定要有堅強的意志、堅定的信念,才能夠持續不斷的砥礪自己的心智,臥龍沉濳,韜光養晦。就像《月光奏鳴曲》裡似乎從不間斷的三連音,以堅毅不移的步伐,帶領著樂曲不斷的向前進。

在四小節十六個連綴不斷的三連音作為引子之後,緊接著開展的第一主題和第二主題,都不是完整的旋律樂段,更像是一個突然躍起的音符,出現後馬上又消失了,隱沒在持續進行的三連音中,幾個三連音之後,出現了之前音符的回響,同樣也是稍縱即逝,出現後又馬上消失,隱沒在持續進行的三連音中。於是乎,黑夜中隱約閃爍的稀微的星光,便構成了第一樂章的主題呈示部。

「亮躬耕隴畝,好為《梁父吟》,每自比於管仲、樂毅,時人莫之許也。」

亂世裡群雄並起,每一個有理想有抱負有才幹的人,都想要匡正時代。但是,不是每個人都有躍然舞台的機遇,什麼時候機遇才會降臨,在那十年的躬耕隴畝中,諸葛亮等待著的,就是黑夜中隱約閃爍的稀微星光。

我聽的這個第一樂章的版本,時間長度是6分37秒。隨著樂曲開展部的進行,在2分57秒的時候,三連音悄然而止,隨之而來的是一個又一個旋律線拉長的樂句,時間約一分鐘,整個第一樂章中,除了最後結束的時候之外,只有這裡沒有三連音。

平靜的海面泛起漣漪。

「先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顧臣於草廬之中,受任於敗軍之際,奉命於危難之間,爾來二十有一年矣。」

諸葛亮26歲離開南陽草廬,在這之後的近三十年間,沒有再回到過南陽草廬,半生戎馬。

開展部之後的再現部,樂曲又回到那熟悉的三連音、第一主題、第二主題,仿佛又看到,那月亮剛從海平面升起的那一剎那,皎潔的月光灑滿整個海面,只是滄海明月已不復返,終究是要回到現實的,樂曲最後回到中間那一段沒有三連音的旋律線,無限的拉長,慢慢地消失而結束。

在諸葛亮鞠躬盡瘁、鐵馬金戈的後半生中,是否有數不清的夜晚,於月光下獨行,看到黑夜中隱約閃爍的稀微星光,想起在南陽草廬那十年間,晴耕雨讀的歲月。

星落秋風五丈原。

發佈日期:2015-04-13

人生不相見——杜普蕾《布拉姆斯:E小調第一號大提琴奏鳴曲》

人生不相見,動如參與商

歷經滄桑,許多心酸不足為外人道矣,只有遇到了真心的知己,才有個傾訴的對像。大提琴低吟迂回,鋼琴輕輕地和著,君子之交久別重逢,大提琴的心裡話,終於找到了出口,不再有戒備,緩緩的流瀉出這些年飽經戰亂的苦楚。

今夕復何夕,共此燈燭光

鋼琴本來是音域和音色都很寬廣的樂器,有很多可以自由發揮的空間,但是為了這個難得的相聚,為了讓大提琴可以完全的宣泄情感,它選擇讓自己單純、樸實無華,從始至終,都扮演著聆聽者的角色,配合著大提琴的主題旋律,輕輕緩緩的共鳴。有幾次,大提琴的琴音嘎然而止,鋼琴適時的以自己的方式,未施脂粉的演繹剛才大提琴所低吟的旋律。

明日隔山岳,世事兩茫茫

人世間沒有不散的宴席,此次分離,大概,以後是不會再見到面了。聲聲,聲聲,慢。大提琴再一次緩緩的拉奏出主旋律,伴奏的鋼琴仍然是跟著曲調走的,然而……強顏歡笑故作堅定,彈奏聲若有似無,欲語無言。

別時容易見時難,流水落花春去也,天上人間。

後記: 據說匈牙利大提琴家史塔克有次乘車,聽見廣播裡正播放大提琴曲,便問旁人是誰演奏的,旁人說是杜普蕾。史塔克說:「像這樣演奏,她肯定活不長久。」

杜普蕾 ,英國女大提琴家,琴技超群,然而生命短暫,才活了42歲,因患多重硬化病去世。

發佈日期:

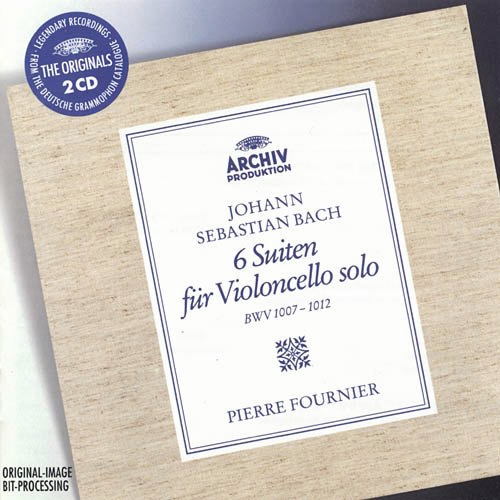

理性的激情:巴哈無伴奏大提琴組曲

巴哈的無伴奏大提琴組曲,第一組曲前奏曲,樂章一開始,直接的開展主題旋律,不是很長,幾秒鐘,結束之後,馬上再以另一個稍加變形的樂句接上來,一句接一句,進行了幾次之後,在原來的旋律裏面,加上一些新的元素,成了第二主題,再繼續一句接一句的,以各種可能的形式,開展這個第二主題。

如果你仔細聆聽的話,馬上你就會進入音樂所構築的世界裏面,在這個世界裏面,你可以看到:希臘神殿般的結構嚴謹,每個地方都依據著同樣的規則開展,很有秩序,但同時又不斷的延伸、生長,裏面蘊藏著無盡的生命力,我把這音樂的生命力,稱之為:理性的激情。

正因為這樂章有這樣的力量,我建議早上起來,想要讓頭腦清醒一下,想要思考一些事情之前,可以靜下心來,聽聽巴哈無伴奏大提琴組曲。

發佈日期:2015-04-10

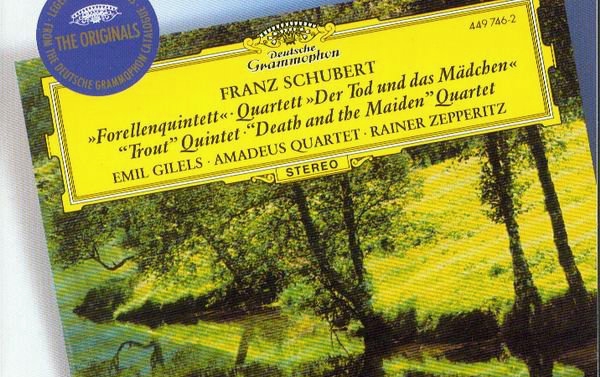

舒伯特鱒魚五重奏第一樂章聆聽札記

波蘭鋼琴家魯賓斯坦,在聽到現場演奏舒伯特的一首弦樂五重奏後,向友人表示,要以其中的慢版樂章作為其葬禮之音樂,後來魯賓斯坦過世時,其友人便以該慢版樂章為他送行。這首C大調弦樂五重奏,是舒伯特晚期的作品,我現在想要寫的,是他早期的作品,也是他最為人所知的鋼琴五重奏–「鱒魚」。會想要以魯賓斯坦的故事作為開場白,是因為我第一次買舒伯特的專輯時,CD背面的文案就提到了這個故事,已經是很多年以前了,可是只要一想到舒伯特,我還是會想到這個故事,因此為文以作紀念。

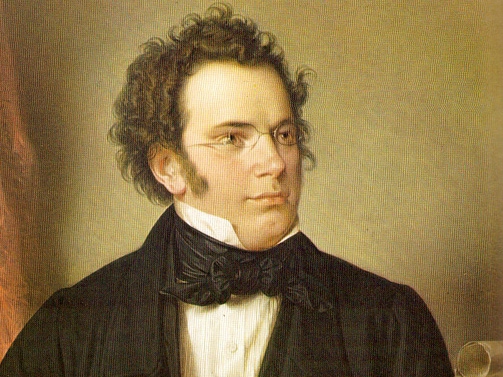

世人稱舒伯特為「歌曲之王」,因其作品以藝術歌曲為主,或者是以歌曲絃律改編之室內樂作品,固然因其從小參加唱詩班薰陶所致,一部分原因,也是舒伯特多半應朋友之邀,寫作聚會演奏之曲目。舒伯特有許多藝術家朋友,經常一起彈琴唱歌作樂,有人稱之為「舒伯特黨」,友人為其作畫,留下許舒伯特的肖像,如同肖像裡所呈現的,舒伯特不高,矮胖身材,總是戴著一副小而可愛的近視眼鏡,友人暱稱其為「小香菇」,在我大學的時候,每學期超修,每天很認真的唸書,台北愛樂電台一路陪伴我走過這一段日子,其中我最喜歡周一到周五,聲樂家Zoe所主持的「室內閒話」,感覺Zoi很喜歡舒伯特,每當她在介紹舒伯特的曲目時,會帶著喜愛之情以「小香菇」稱呼之。時遷日移,我已經好久沒有聽愛樂電台了,不知道現在還有沒有這個節目。

舒伯特內向而敏感,其與樂聖貝多芬相遇的情景,很能表現其個性。十分崇拜貝多芬的舒伯特,在西元1922年,當時五十二歲的貝多芬,已經完全聽不見了,必須靠紙筆與人溝通,舒伯特寫了一首鋼琴四手聯彈「變奏曲」,透過出版商的介紹,想要獻給貝多芬。兩人見面的場景,據貝多芬秘書的回憶描述,舒伯特緊張的手足無措,貝多芬示意其以紙筆溝通,舒伯特無法好好的書寫,手像癱瘓了似的,貝多芬指出其作品有待改進之處,舒伯特立即奪門而出,不斷責怪自己,再也不敢見貝多芬了。但其實之後貝多芬的秘書辛德勒表示:「貝多芬很遺憾未能早一點認識舒伯特。」西元1827年,貝多芬逝世,舒伯特為其護靈送行,隔年西元1828年,舒伯特也病逝了,友人依其所願,遺體葬在貝多芬墓園不遠處,到了西元1888年,貝多芬與舒伯特的遺骸,一同遷葬於維也納的中央公墓。

舒伯特一生創作了多達六百多首的藝術歌曲,其較為人知的室內樂作品如「死與少女」及「鱒魚」,皆取材於先前已創作之歌曲弦律,予以發揮擴展,「死與少女」內斂深沈,相較之下,「鱒魚」則是明朗輕快,洋溢著歡欣之情,因此受到很多人的喜愛。

西元1817年夏天,22歲的舒伯特與男中音福格爾受邀,一同前往福格爾的故鄉奧地利北部的施泰爾小城演出,舒伯特在這裡遇到一位礦場經理,因其喜歡業餘演奏大提琴,便請託舒伯特為其譜曲,,施泰爾位於阿爾卑斯山區,林木蔥蘢,清澈的溪流可見魚群游蕩其間,舒伯特便在此夏日原野中,完成這一首鋼琴五重奏。

一般鋼琴五重奏,在編制上為鋼琴、大提琴、中提琴,和兩把小提琴,舒伯特這首五重奏,僅使用一把小提琴,另外再加入一把低音大提琴,之所以這麼做,也許是因為其與友人安排演出此曲的聚會裡,有一位是低音大提琴的演奏者,但也因如此編制之故,使得此曲低音部更為完整,節奏更為明快,這也符合舒伯特作品以詩歌入樂的風格。另外還值得一提的,五重奏大多為四個樂章,舒伯特這首A大調鋼琴五重奏,有五個樂章,其中第四樂章副標題為「鱒魚」,其旋律取材自舒伯特先前所創作的歌曲「鱒魚」,後人便習慣以「鱒魚」稱呼這首音樂作品。

第一樂章 Allegro Vivace 甚快版 奏鳴曲式

提琴樂器很有默契,以短暫而整齊劃一的聲響開始了這個樂章,緊接鋼琴以一小段的琵琶導奏出場,餘音不絕中,小提琴慎重沈穩的,奏出安詳愉悅的第一主題,低音提琴亦步亦趨的對位跟進,鋼琴帶點距離感的在樂句快結束時,一樣以琵琶弦音收尾,同樣的樂句以不同的調性進行,彼此越來越熟悉,鋼琴開始嘗試在樂句進行中對位,中提琴轉而負責主題旋律,小提琴則試著扮演鋼琴的角色,以琵琶弦音收尾,培養了默契之後,樂句力道開始加強,低音部也漸漸明顯,節奏越來越快,在一次果決的齊奏之後,確定彼此的定位,小提琴開始以較快的速度完整的訴說第一主題,中提琴持續穩定的以三連音伴奏,鋼琴加入低音於琵琶弦音後,也開始發展出變奏,在小提琴結束主題後,鋼琴接著以自己帶點花俏的裝飾,進行第一主題,鋼琴結束後,彼此再也不拘泥,隨興所致的發揮樂句,或是連續的上升下降音型,或是一前一後的旋律進行,在小提琴與其他提琴共同應和對答,演奏柔和的第一主題後,提琴樂器停下來,改由鋼琴以主角的身份,旁若無人,很有自信的彈出輕快明朗的第二主題樂句,三連音像是跳著舞步般的歡喜,結束後,小提琴像是認同似的,也開始演奏第二主題,接著低音提琴也開始嘗試主奏旋律,但緩慢的步調令人分不清楚是第一主題還是第二主題,高音提琴融入旋律,弦樂器齊奏,節奏越來越短促,鋼琴稱職的以連綴不斷的裝飾音伴奏,在高亢的氣氛中,結束第一樂章的呈示部。

在發展部中,舒伯特以幾乎重現的方式,嚴謹的再一次演繹呈示部的第一主題及第二主題,接著在其他提琴附點音符的伴奏下,小提琴以接近樂章一開始緩慢的速度,擷取第一主題前面的旋律,穩定的奏出此樂章未曾有的四分音符樂句,一連四小節,小提琴之後改為鋼琴,鋼琴之後改為低音大提琴,在一陣追逐後,小提琴以極強的力道,渾厚的再一次演奏此一樂句,鋼琴不甘示弱,予以變奏演繹,小提琴亦以自己的方式變化樂句,在鋼琴與小提琴一唱一答及低音提琴間斷的撥奏中,突然間弦樂器一聲齊奏,結束了發展部。

最後再現部中,鋼琴與弦樂器極富默契,以稍快的速度再回味了一次此樂章主題,在急促的尾奏下,第一樂章成功而令人難忘的結束。

發佈日期:2015-04-09