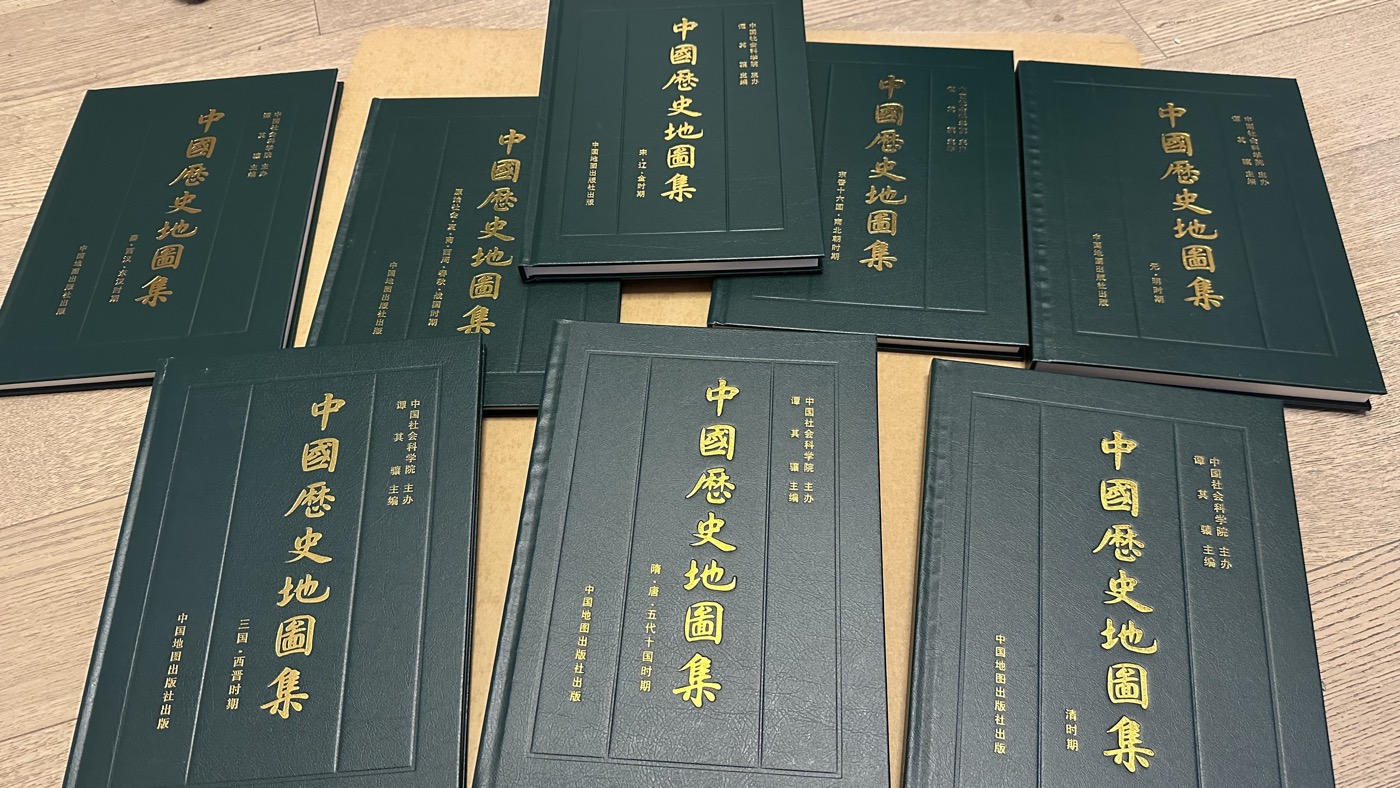

中國歷史地圖集:304幅各朝代整合的古代大圖鑑

中國歷史地圖集是由上海復旦大學教授主編,歷時30年完成的鉅著,有304幅各朝代整合的古代大圖鑑,本文介紹這套書籍出版緣由,推薦有哪些內容特色。

一、書籍編纂始末

這本書的出版本身就是個小故事。在1954年,飽讀經書精通歷史的毛澤東提出建議,要集結國家力量要編繪一本中國歷朝各代的詳細地圖集,方便歷史地理的研究。

當時由著名的歷史學家吳晗推薦上海復旦大學的譚其驤教授主持這項工作。譚教授到了北京經過三年規劃,最終決定從北京回到上海復旦大學,在熟悉的環境組織一個專業團隊和研究室開展這項工作。

沒想到七年之後,1966年文革開始,譚其驤被判定為反動學術權威,紅衛兵一舉將他打入牛棚,三年之後才得以繼續工作。後來又經過一番不懈的努力,終於1975年先有一個初稿,內部不斷修改,直到1982才開始正式陸續發行出版。

從一開始的起心動念到最終完成巨著,中間歷經三十年,慢工出細活,這套書籍至今仍然是這方面的權威之作,許多研究中國古代歷史地理的學者,案頭上總是要有這一套工具書。

二、中國歷史地圖集

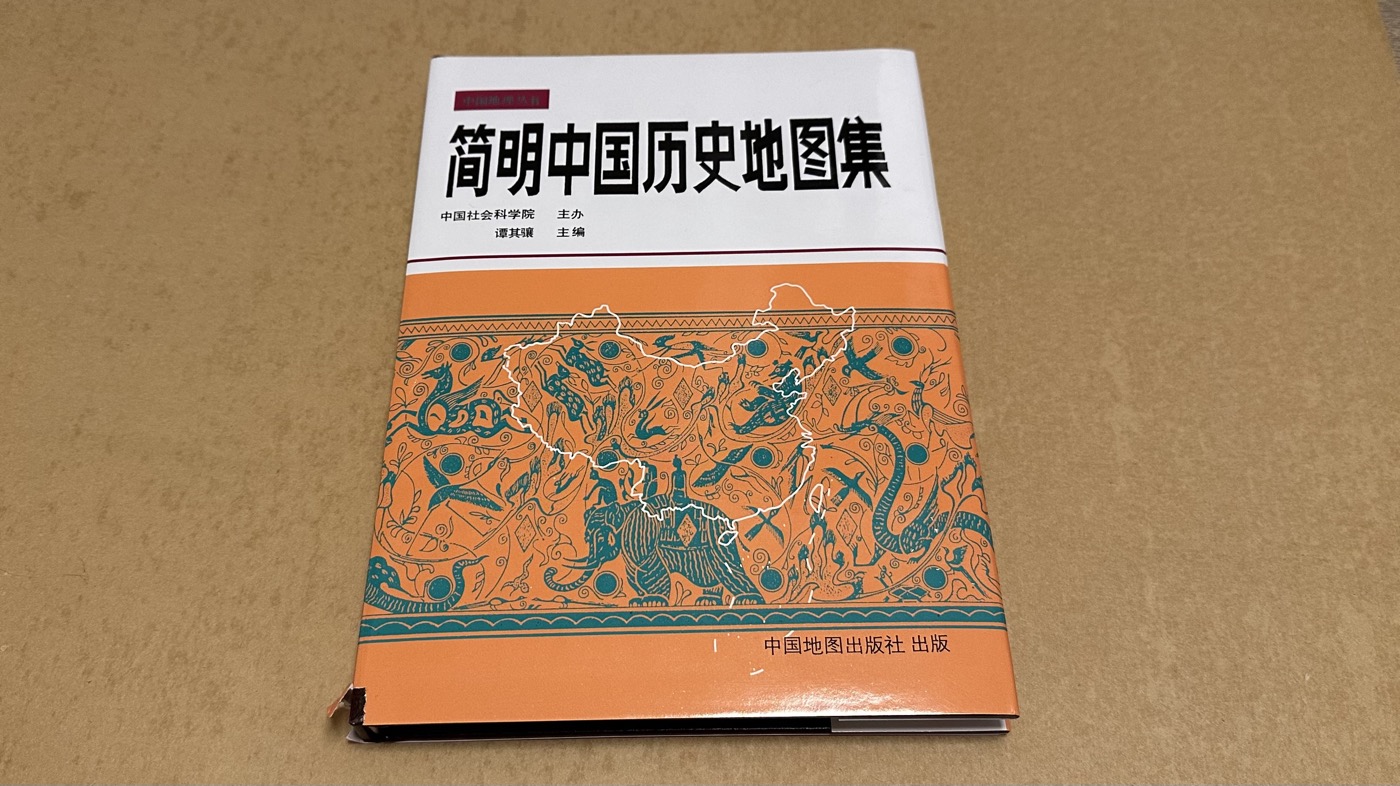

後來完成的一整套《中國歷史地圖集》總共八大冊,依照歷史朝代劃分,依序是夏商周、秦朝兩漢、三國西晉、魏晉南北朝、隋唐五代、宋遼金、元明時期、清時期,大大小小總共304幅詳細繪製的地圖,上面有歷代古今共7萬多個地名,堪稱是鉅著。

主編為大學教授,率領一批有相同背景的同事學生,前後編纂這本這套書籍近30年間,始終是以嚴謹的學術論文自我要求,實際完成的內容也是如此。本來規劃作為文史哲研究參考工具,後來發現一般社會大眾也是很感興趣,於是濃縮成一本比較輕巧簡單的《簡明中國歷史圖集》。

三、古代地圖大圖鑑

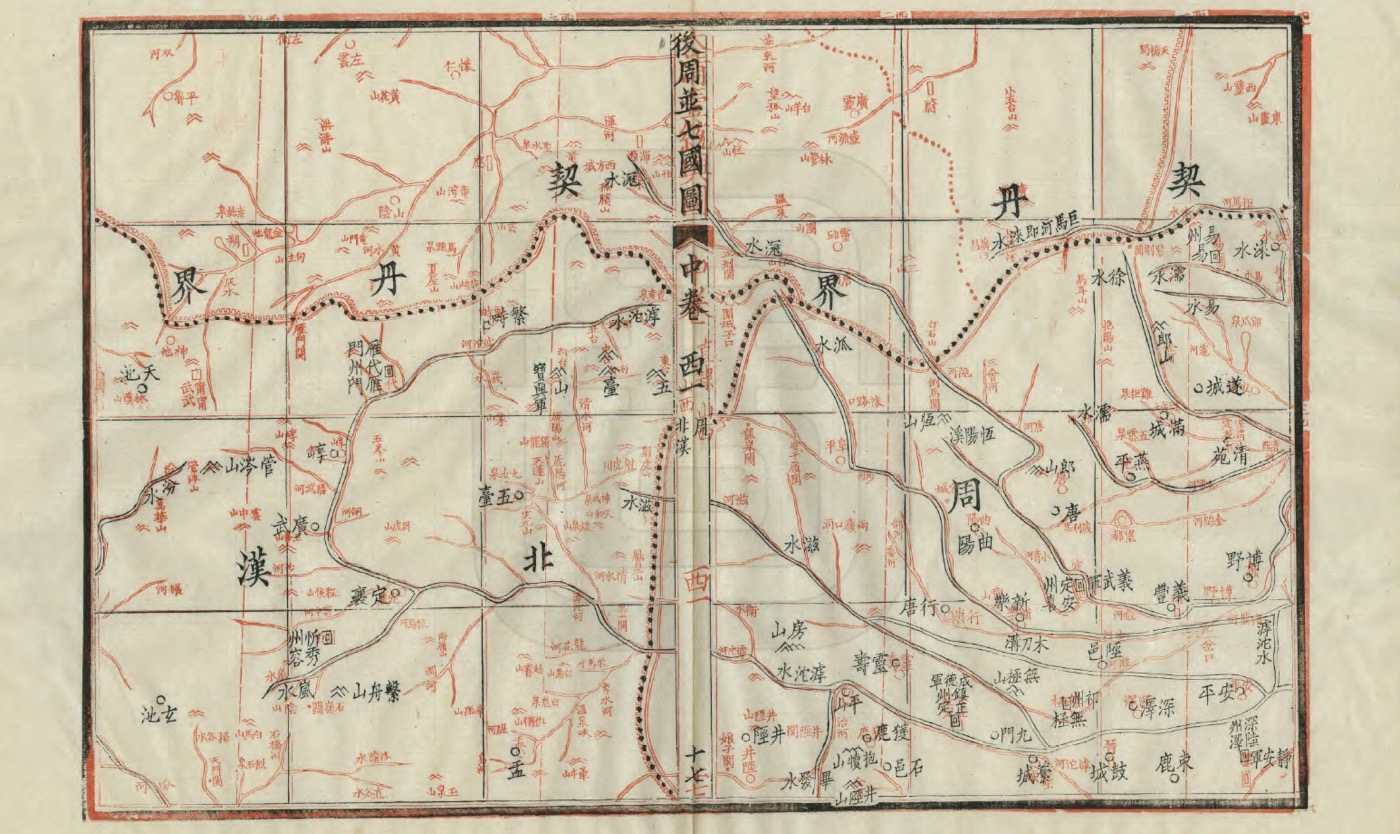

這一套叢書總結了當時1970年代所有的文獻資料,包括論文研究跟考古發現,範圍遍及了遠古商周到清代全部縣級以上的行政單位,河流湖泊、山脈運河、長城海岸線全部都仔細考證,窮盡上下五千年,走遍四方八千里路,等於是古代地圖大圖鑑。

由於這本書兼具學術地位和收藏價值,上海復旦大學通常拿來贈送給前來參觀的美國總統或其他國家領導人,所以實際翻開這本書第一冊,在首頁的標題、名稱、出版社是中英文並陳,前言、總編輯、圖例,前面開頭的部份文章都有附上英文版,可想見當外國人翻開書籍看到介紹,再瀏覽一張又一張精美的彩色地圖時,淵遠流長的中華文化成為很珍貴的禮物。

四、邊疆民族朝代

中原王朝從黃河流域開始發展,農業文明向南延伸到長江流域,向北則是邊疆遊牧地帶,延續數千年的發展歷程,同時也是不斷兼容並蓄邊疆民族的過程。在古代就有為邊疆民族朝代立傳的傳統,例如《金史》和《遼史》,也曾經被外來民族如蒙古和滿清所統治同化。

《中國歷代地圖集》在一開始就是以多民族的史實觀點出發,以19世紀清朝最鼎盛時期的版圖作為標準,只要在這塊版圖內曾經出現過的政權,包括突厥吐蕃這些強盛一時的邊疆王朝,也都有經過考證確定疆域範圍,為其製作相關的地圖。

另外,書本最後面有類似於百科全書的地名索引、首字筆劃檢字表、漢字簡體繁體對照表,這些都使得整部著作更具有參考價值,贊贊小屋閱讀《宋代紀事本末》時便把這套工具書放在書桌旁。

五、參考歷代輿地圖

每個事件的發生都有時空背景,時間和空間是兩個不可或缺的軸線,歷史研究總是要有地圖作為輔助,因此其實古代就有很多關於類似地圖集的經典著作,比較有名者如《禹貢》、《漢書地理志》、《水經注》、《元和郡縣誌》、《太平寰宇記》。一直到清朝的《歷代輿地沿革圖(歷代輿地圖)》。

這些古代地圖雖然也是辛勤努力的成果,但難免過於簡略疏誤,或者不適合現代使用。以你最近楊守敬的《歷代輿地圖》為例,雖然是有史以來有企圖心的宏偉著作,包括歷朝各代非常多的地圖集,不過都是用同樣一個比例尺繪製。缺點也是非常的明顯,完全沒有任何彈性的空間,密集之處過於擁擠,開闊之處過於疏朗。

其實早在1954年剛開始成立這項工作,當時組成「楊圖委員會」,本來是打算以清朝的歷代輿地圖作為基礎進行改良,後來遇到種種問題跟困難,所以乾脆從頭重新開始,用一張高精度超細密的現代地圖作為底本,以清朝最強盛疆域作為範圍,不但有歷朝各代完整地圖,還會根據歷史事件的重要性,特地繪製某一年代某個地區的地理圖,極具分析研究的意義。

古代地名與歷史研究

蘇州在古代稱之為吳城,六朝古都南京是建業,杭州於宋朝是臨安,河南開封在五代十國可是為汴京。閱讀歷史的時候這些古地名常常會出現,如果沒有一份完整的地圖集作為指引,很容易迷失其中,因此對於文史哲有興趣的讀者而言,《中國歷史地圖集》這套叢書非常值得收藏。